昨年11月に噴火が確認された、西之島新島の付近に誕生した新新島が今もなお成長を続け、元からあった島と合体してその面積が元の島の5倍近くになっている。半年ちょっと前には何もなかった海面が、今や最高頂80mで0.9km2の広さの立派な島にまで成長したのだ。これまでに流れ出した溶岩の体積は2500万m3にもなる。これは東京ドーム20杯分に相当するという。

当初は短期的な海底火山現象で、新島も間もなく波による浸食作用で再び海面下に没すると思われていたが、実際には今なお噴火の勢いは衰えを見せず、この島が一体どこまで大きくなるのか予想がつかない。あらためて自然の強大な力を思い知るが、実はこの現象は地球の日常的な営みのほんの一端を垣間見ているに過ぎない。

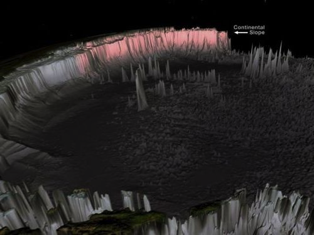

我々が目にできているのは満々と満たされた海水面の上の出来事だけなのだ。海水を抜いてみよう。そうすると地球の景観は全く異なってくる。海面上に数十メートルの高さで顔を出しているこの陸地は、実際には海底から4000メートルもの高さを持つ急峻な山の頂上部分なのである。その頂上付近に噴火が起きて、山頂付近の形がほんの少しだけ変わってきているというのが、西ノ島新島噴火の実像なのだ。

アメリカ海洋大気庁が発表した海水を取り除いた地球の想像画像

西之島新島成長の報道を聴いた直後、深夜のケーブルテレビで1973年製作の映画「日本沈没」を観た。言うまでもなく、この作品はSF作家、小松左京の小説、「日本沈没」を原作にしている。このSF小説「日本沈没」は上下巻合わせて385万部を売り上げた空前の大ベストセラー作品だ。

小松は「日本沈没」のほかにも「復活の日」、「さよならジュピター」、「首都消失」などのヒット作を生み出した。この他、短編、ショートショートのほか、戯曲、評論、エッセイ各ジャンルにわたって数えきれない数の著作を残した。

彼の作品はどれも綿密な調査と取材に裏付けられている。なかでも「日本沈没」は連載期間だけでも1964年から9年で、調査期間を加えると十数年に及ぶ力作だ。

彼は当時まだ一般によく知られていなかったプレート・テクトニクス理論を駆使して日本列島を太平洋に沈めてしまった。この小説によってプレート・テクトニクス理論はいっきに認知されるようになった。現在、この理論を否定する人はいない。

「日本沈没」においても小笠原諸島付近の海底の異常が列島沈没という一大イベントの序章として描かれている。この海域の地殻変動は列島本体の地下の動きと無関係ではない。小笠原諸島近は千葉県沖から鹿児島県沖までの海底を形作っているフィリピン海プレートに太平洋プレートが沈み込んでいる領域で、伊豆・小笠原海溝という深い溝の際にそそりたった海底火山群の頂上なのだ。この海溝の延長に日本海溝、相模トラフがある。

「日本沈没」は決して絵空事ではなく、いつの日に起こるかが分からないだけで、将来確実に起こる出来事なのである。プレートの移動に伴って日本列島は常に東へ移動しているからだ。因みにハワイは太平洋プレートに乗って西に移動している。

東日本大震災ではこの移動が急加速して、なんと8mも東に移動した。その後も移動は続いており、この2年でさらに3mも移動しているという。そして東へ東へと行きつく先は深さ8000m以上の深さの日本海溝である。ここまで来ると日本一の富士の山でさえ跡形もなく海中に没してしまう。

それでも1年間に数mならば孫、子の代にどうこうという距離ではないとたかをくくる方もいるだろうが、これから先も今までと同じペースで東進するという保証はない。小説のように爆発的に沈み込むこともあり得なくはない。

皮肉なことに小松は、自ら描いた自然の破壊力の証明ともいえる東日本大震災直後の2011年7月26日にこの世を去った。彼は生前、福島原発事故について明確に「人災」と述べていたという。

一見、海岸端に立っているように見える原子力発電所だが、小松には海底からそそりたった4000m級の山の頂上付近にへばりついている姿が見えていたのだと思う。

事故炉の制御もままならないのに、地球の動きや核分裂反応に対して根本的な再考をすることもなく、経済再建を錦の御旗にして安易に原発再開に向けて動き出した日本。もし、小松が生きていたならば、何を語ったであろう。ぜひ聴いてみたかった。

クリニック西川

クリニック西川